書を捨てるな! - 天道公平

2025/04/24 (Thu) 23:58:44

例えば、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』や『NEXUS 情報の人類史』は、ネットの存在しなかった時代には書かれなかった書物です。知のツールとしてのネットを存分に駆使して書かれています。スマホやネットに疎い粕谷大人でさえ『サピエンス全史』を名著だと書いておられましたが、これらの本を読んで私は感心しますが、感動しないのです。あらゆる情報に簡単にアクセスできる時代における新しいタイプの知性だな、と思うだけです。フェルナン・ブローデルの『地中海』を読んだ時のような感動はありません。

別の例を挙げます。去年邦訳されたロバート・M・サポルスキーの『善と悪の生物学ー何がヒトを動かしているのか』(NHK出版)を読むと、いったいサポルスキーはこの一行を書くためにどれだけの時間と労力を注ぎ込んだのかと唖然とするような記述にしばしば出会います。ネットで検索すれば済むような話ではありません。

あるいは、同じく去年出版された互盛央さんの『連合の系譜』(作品社)は、ネット情報などとは全く無縁のままで、愚直なまでに原典とその二次資料を読み続けることによって描き出されたヨーロッパ精神史です。「ググる」ことによって到達できるような境地ではありません。

スマホやネットで簡単にアクセスできるような情報は、『善と悪の生物学』や『連合の系譜』をまるごと一冊読んで得られる情報とは全く別種のものです。スマホやネットの利便性に頼っているだけでは決してアクセスできない世界があることを忘れて欲しくはありません。書を捨ててはいけません。書を携えて街へ行こう!書を携えて森へ行こう!スマホを持って行くより、はるかに充実した時を過ごせると私は思います。

Re: 書を捨てるな! - 粕谷隆夫

2025/04/25 (Fri) 05:59:54

藤原書店と翻訳家・村野氏の結びつきは古いようですが、『地中海』5冊は藤原書店が出版していた記憶あり。

もちろん、わたくしは読んでおりません。

天童氏の『書を携えて街・森へ行こう』という言葉に接すると、人生の時間の短さを痛感します。

Re: 遠近両用・累進多焦点レンズ - 吉澤稔雄

2025/04/25 (Fri) 17:21:29

天道氏から直球が投げられてきましたので、私はまともにこれを打ち返します。

天道氏から直球が投げられてきましたので、私はまともにこれを打ち返します。

半年あまり前から私は累進多焦点レンズの老眼鏡を使用しています。

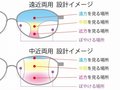

このレンズの構造は右の画像のようになっています。老眼の度数で言うと、最上部はゼロで裸眼と同じ、中程は老眼の度数が少し上がり、最下部ではさらに度数が上がります。私は最下部が1・5度のものを購入しました。

初めてこの眼鏡をかけたとき、遠くも近くも私には視界がくっきりと見えて、これはすごいと感動したものです。

但し、人によってはこの累進多焦点が合わず、酔ったような感覚になって、最初から忌避感を覚えることがあるようです。私の家内がそうでした。あっ、見えない、ダメ……。そこで家内は諦めてしまいました。

また、この累進多焦点レンズ、慣れてよく見えるようになるのには訓練が必要な方も多いようです。脳が制御をスムーズに行えるようになるには時間がかかる場合があるということです。

さて、この累進多焦点レンズの遠近両用メガネ、ツールとして考えると、結構とっつきにくいという側面がありますが、慣れればかなり便利なものではあります。最初の印象から「あっ、これダメ」と即座に忌避すべきものでしょうか? 慣れて使いこなせるようになれば、見える世界も変わってきますよ。

その眼鏡で捉えた対象を言語化するには、語彙力・センス・表現力・創造力が必要になります。その対象を捉えるためのツールを否定的に考えるべきではありません。情報は多いに越したことはのですから。

感動云々は表現力の問題ですから、情報を集めることとは別次元の話と考えるべきだと私は思います。

Re: 書を捨てるな! - 天道公平

2025/04/26 (Sat) 02:03:50

「書を捨てよ!」などと言い出すのは、寺山修司にしろ編集長にしろ、もう既に読んでしまった人間だけです。本を読む愉しさとは無縁のままに生きてきてしまった人には、そもそも「書」という概念がありません。読まずにいられるのならばそれに越したことはありません。読書する時間を別のことに費やす時間に降り向けられるのですから。ヒトは読書するために生まれてきたのではありません。

私が不思議に思うのは、読書の恩恵を充分に受け取ってきたはずの人が、なぜわざわざ「書を捨てよ!」などと主張したがるのかということです。「街へ行こう!」「森へ行こう!」だけで済む話なのに、なぜ「書を捨てよ!」と付け加えなければならないのか?「テレビを捨てよ!」ならば私も反対する理由は全くありませんが。

私は知のツールとしてのスマホやネットの利便性を否定しているわけではありません。そんなことは使ってみればすぐに分かることです。「あっ、これダメ」と即座に忌避したのではなく、反対にのめり込んでしまったのです。だからこそ適度な距離の必要性を感じたのです。

ヒトは本を読まなくても生きていけるように、スマホやネットが無くても生きていけます。時代の変化に対応出来るようにスマホやネットの運用能力を高める事を推奨するために、なぜ「書」が禁制の対象とならなければならないのか?それが私には理解出来ません。

スマホやネットを使っての編集長の情報収集能力は読書によって培われたものではないのでしょうか?「語彙力・センス・表現力・想像力」もまた読書を通して喚起されてしまった書きたいという欲望の賜物ではないのでしょうか?

スマホやネットに傾注するあまりに、編集長の読書量は減退の一途をたどっているように私には見えてしまいます。スマホやネット以上に読書は「見える世界」を変えてくれるというのに、残念なことです。

補記∶「感動云々」の私の記述は、あえて婉曲的に表現しただけであって、単刀直入に言えば、『サピエンス全史』なんかネットの使える時代にあってはたいした本ではありませんよ、という意味です。『サピエンス全史』が世界的なベストセラーになったのは、歴史書というものをあまり読んだことがない人がこの世にはたくさんいることの証です。

出口治明さんの『一気読み世界史─7時間で学べる本物の教養』(日経BP )が日本でベストセラーになったのと同じ現象です。出口治明さんは歴史の把握の仕方の一例を提示しているだけであって、この程度のありふれた展望で視界が開けたような気になってしまうことの危険性に自覚的であるべきだと私は思います。

一応断っておきますが、私はこういう本を好きではないと言っているだけで、この本は普通に良書です。高校の世界史の副読本にはうってつけの本です。生意気盛りの高校生はこのぐらいの知識は身に付けた上で、目障り・耳障りな周囲の大人に歯向かう武器として使うぐらいの気概を持って欲しい。どうせ近い将来、社会の現実はそんな甘っちょろい世界観をぶち壊してくれるでしょうから何の問題もありません。〈7時間で学べる本物の教養〉とはその程度のものです。

Re: 書を捨てよ? - 吉澤稔雄

2025/04/26 (Sat) 23:44:04

「書を捨てよ、町へ出よう」といった寺山修司のフレーズはセンセーションを狙った煽りだったと私は思っています。彼はほんとに書を捨てて、その後はずっと読書をしなかったのでしょうか? 断定はできませんが、多分答えは「NO」でしょう。「書を捨てよ」は文字通り書を捨てるのではなく、「一時書を離れて」くらいの意味だったと私には思われます。従って、「書を捨てよ」は読書を恒久的に絶つことは意味していないはず。彼の主眼はむしろ「町へ出よう」の方にあったと解すべきでしょう。――こんなことは私が解説するまでもなく、天道氏は理解しているはずです。

私が4月22日の投稿で寺山のこの一文を引用したのは、辛気臭い資料室に籠って新聞や週刊誌の過去記事などを探すことは止め、外に出てこの素晴らしい季節を己の目で楽しめという意味ででした。これも敢えて書く必要もないことでしょう。

さて、これまでの経緯を振り返ってみると、天道氏は読書論について、私の方は情報通信のツールについて、述べてきました。しかし、読書と情報通信ツールは、互いに重なる部分もあるわけで、けっして二項対立の争うべきものではありませんよね。私は別に読書を否定もしていませんし、いまだに本は読んでもいます。ですから、天道氏を論難するようなことはまったく書いていません。

そもそもことの発端は、私が粕谷大人に、隠居後に備えて家でも仲間うちの連絡用コミュニケーション・ツールを使えるようにせよと言ったことにあります。ですから私はツール、ツールと言い続けてきたのです。そのなかで偶々寺山修司のフレーズを私が書いたことにより、話が意図せぬ方向に変わってしまったというわけです。

ところで、天道さんと私のこの遣り取り、結構面白いので、もう少し続けますか? それを対談のかたちにまとめて「水源地」次号に載せるというのはどうでしょうかね?

Re: 書を捨てるな! - 天道公平

2025/04/27 (Sun) 17:34:07

寺山修司の『書を捨てよ 町ヘ出よう』(芳賀書店、装幀・横尾忠則)が出版されたのは1967年のことである。このタイトルはアンドレ・ジッドの『地の糧』(初版1897年)の一節が元ネタとなっている。どちらの時代においても、「書」の持つ意味が現代とは全く違います。

ジッドや寺山修司が「書を捨てよ!」と書いていた頃には、まだアジテーションとして衝撃を与えるほどに「書」の価値が高かったのです。

読書家だった編集長にはまだその頃のなごりが残っているのでつい使ってしまったのでしょうが、粕谷大人に向かって「書を捨てよ!」などと言ったら、ますます世の中の情報から遮断されるだけです。何の効果もありません。

「書を捨てよ!」という言葉がインパクトを与える時代はもう疾うに過ぎ去りました。だから私は「書を捨てるな!」と言っているのです。

付記:私は編集長の編集能力を信頼していますから、〈談話室〉に私が投稿した文章をどう料理しようと何の異論もありませんが、わざわざ〈水源地〉に掲載するほどに面白いものだとは思わないのですが·····

Re: 収集家なんです - 吉澤稔雄

2025/04/27 (Sun) 23:57:37

奴はね、かつて峯雲先生が電子ファイル化するためにバラした大量の蔵書を捨てると言ったとき、慌ててトラックを仕立てて引取りに行ったような男ですよ。私が「書を捨てよ」と言ったところで、「はい、そうですね」とは決して言いますまい。今でも新聞や週刊誌の切り抜きをせっせと溜め込んでいます。奴は印刷物の収集家なんですよ。

まぁ、それはともかく、天道さんの読書論、読書指針、読書遍歴などをもう少し聞きたいものですね。個人的にはそう思っていますよ。